اخبار العرب -كندا 24: السبت 24 يناير 2026 11:39 صباحاً الإصدار الجديد من «استراتيجية الدفاع الوطني» للبنتاغون لا يبدو مجرد تحديث تقني لوثيقة دورية تصدر كل 4 سنوات، بقدر ما يعكس انتقالاً سياسياً واعياً في ترتيب الأولويات ومفردات التهديد والالتزام.

فالوثيقة تضع «الدفاع عن الوطن» في الصدارة، وتمنح النصف الغربي من الكرة الأرضية، بوصفه مجال النفوذ الحيوي الأميركي، أولوية صريحة، مع الإشارة إلى مواقع مثل غرينلاند وقناة بنما و«خليج أميركا» ضمن تصور «أرض - حيّز» ينبغي عدم تركه لخصوم واشنطن أو منافسيها. وفي الوقت نفسه، لا تلغي الاستراتيجية الصين من الحسابات، لكنها تعيد صياغة مقاربتها لها: ردع «عبر القوة لا عبر المواجهة»، وهدف معلن هو «الاستقرار الاستراتيجي»، وفتح قنوات أوسع للتواصل العسكري - العسكري لتقليل احتمالات الاحتكاك والتصعيد.

التحول الأبرز ليس في هوية الخصم بقدر ما هو في منطق إدارة المنافسة. الاستراتيجية تقول صراحة إن الهدف في المحيطين الهندي والهادئ ليس «إذلال الصين أو خنقها» ولا «صراعاً وجودياً» أو «تغيير نظام»؛ بل الوصول إلى «سلام مقبول» بشروط مواتية للأميركيين يمكن لبكين قبولها والعيش تحتها. هذه اللغة التي عدّتها تعليقات صحف أميركية عدة، بأنها نبرة تصالحية، تتزامن مع مسعى البيت الأبيض لخفض التوتر قبل قمة متوقعة بين دونالد ترمب وشي جينبينغ، وتجنب ذكر تايوان بالاسم رغم الحديث عن «بناء دفاع إنكاري قوي» على طول سلسلة الجزر الأولى، التي تشمل عملياً تايوان واليابان والفلبين. الرسالة المزدوجة هنا واضحة: اليد ممدودة لخفض المخاطر، لكن اليد الأخرى تمسك بعقيدة ردع أشد إنكاراً للهجوم عبر تموضع وقدرات تمنع الخصم من تحقيق مكاسب سريعة.

غير أن الاستراتيجية تُحدث في الوقت ذاته هزة في فلسفة التحالفات؛ فهي تقرر أن تركيز القوات الأميركية على «الدفاع عن الوطن» ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، يعني أن «الحلفاء والشركاء في أماكن أخرى» عليهم تحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعهم، مع دعم أميركي حاسم لكنه أكثر محدودية.

وفي أوروبا، يتخذ هذا المنطق طابعاً صارماً: الوثيقة تقلل من احتمال «هيمنة روسية» على القارة، وتصف موسكو بأنها ليست في موقع يسمح لها بذلك، وتؤكد أن «أوروبا الناتو» تفوق روسيا اقتصاداً وسكاناً، وأن الحلفاء الأوروبيين، مع تعهدات إنفاق دفاعي مرتفعة، مؤهلون لتحمل المسؤولية الأساسية عن الدفاع التقليدي الأوروبي، بما في ذلك قيادة دعم أوكرانيا.

هنا تحديداً تكمن الحساسية السياسية: افتراض قدرة أوروبا على سد الفجوة سريعاً قد يصبح بحد ذاته عاملاً محفزاً للمخاطرة؛ فخصوم واشنطن قد يختبرون «مناطق الرماد» بين الانخراط الأميركي والقيادة الأوروبية، فيما قد يشعر حلفاء أميركا بأن الضمانة الأميركية تتحول من التزام تلقائي إلى «خدمة مشروطة» بالإنفاق والجاهزية والانضباط السياسي. هذا لا يعني بالضرورة تفكك «الناتو»، لكنه يغير نبرة الردع: من ردع قائم على الحضور الأميركي الكثيف، إلى ردع قائم على إعادة توزيع الأعباء والقدرات.

وفي شرق آسيا، تُترجم الفكرة ذاتها على نحو أكثر حدة في شبه الجزيرة الكورية؛ فالوثيقة ترى أن كوريا الجنوبية قادرة على تحمل المسؤولية الأساسية في ردع كوريا الشمالية مع دعم أميركي أكثر محدودية، وهو ما فسّر بأنه تمهيد لدور أميركي أقل، وقد يفتح الباب لتعديل في حجم القوات أو طبيعة التموضع.

مثل هذا التحول قد يدفع سيول إلى تعزيز الاستقلالية العملياتية والتسليحية، لكنه يحمل أيضاً مخاطرة سياسية: أي التباس في سقف الالتزام الأميركي قد يُقرأ في بيونغ يانغ بوصفه نافذة اختبار، أو يُوظَّف داخلياً في كوريا الجنوبية بين تيارات تريد مزيداً من الاعتماد على الذات، وأخرى تخشى «تسييل» المظلة الأميركية.

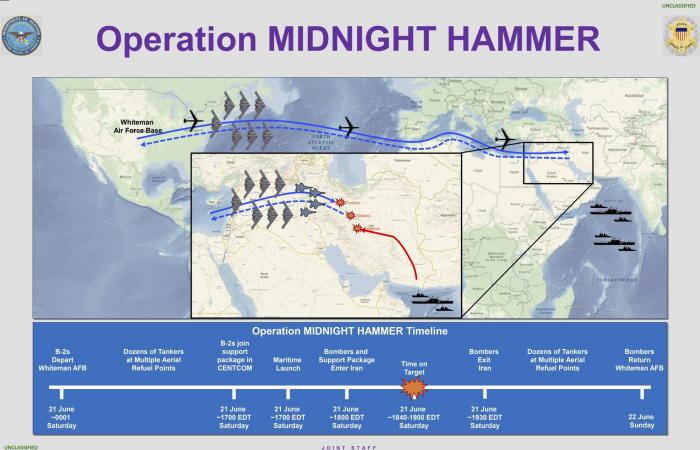

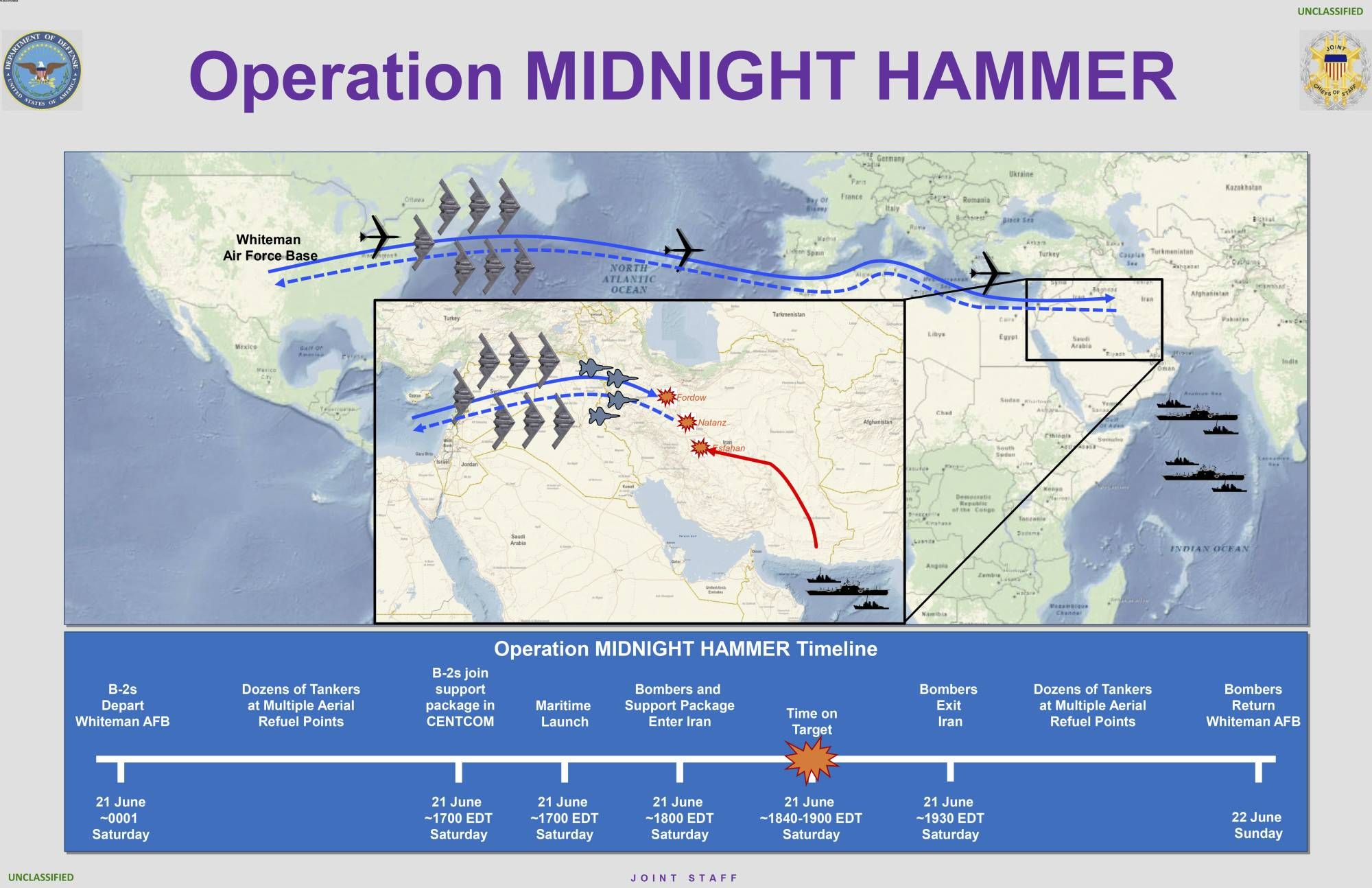

أما في الشرق الأوسط، فستبقي الاستراتيجية قدرة أميركية على «عمل حاسم ومركّز» عند الحاجة، لكنها تنقل العبء الرئيسي إلى الحلفاء الإقليميين، مع تشديد على دعم إسرائيل وتعميق التعاون مع شركاء الخليج ودفع تكامل إقليمي على خطى «اتفاقات أبراهام». وفي المقابل، تتبنى الوثيقة سردية انتصارية تجاه إيران، متحدثة عن «تدمير» برنامجها النووي ضمن عملية محددة، وهو خطاب يعزز الردع النفسي، لكنه قد يرفع أيضاً سقف التوقعات ويزيد احتمال سوء الحسابات إذا تصرفت طهران وفق قناعة أن واشنطن تريد تقليص الانخراط الطويل مع الإبقاء على ضربات خاطفة.

الشق الغربي من الاستراتيجية يكمل الصورة السياسية: ربط الأمن القومي مباشرة بملفات داخلية كالهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات و«الناركو - إرهاب»، وتقديم «عدم التنازل» عن النفوذ في النصف الغربي كأولوية تماثل الأولويات التقليدية في آسيا وأوروبا. هذا يعيد إحياء عقيدة «المجال الحيوي» بصياغة حديثة، وقد يفتح شهية واشنطن لاستخدام أدوات أكثر خشونة في جوارها، اقتصادياً وأمنياً وربما عسكرياً، ما يربك علاقات أميركا حتى مع شركاء قريبين إذا شعروا بأن السيادة تُقرأ أميركياً بوصفها «قابلة للتكييف» عندما يتعلق الأمر بالممرات والموارد والحدود.

تبقى معضلة التنفيذ: استراتيجية تريد ردع الصين عبر بناء قدرات إنكار متقدمة، وتعزيز دفاعات الوطن ضد تهديدات صاروخية - سيبرانية - فضائية، وفي الوقت نفسه تخفيف الأعباء الخارجية عبر تحميل الحلفاء.

هذا يفسر لماذا عاد النقاش حول قفزة إنفاق دفاعي ضخمة إلى الواجهة، مع دعوة ترمب إلى ميزانية عسكرية تصل إلى 1.5 تريليون دولار لعام 2027، وهو اتجاه لقي ترحيباً من أوساط جمهورية عبرت عنه صحيفة «وول ستريت جورنال»، باعتباره أرخص من حرب كبرى مع الصين. لكن المفارقة أن زيادة الإنفاق وحدها لا تحل مشكلة الثقة: الحلفاء سيقيسون السياسة لا بالأرقام فقط؛ بل بدرجة ثبات الالتزام، والخصوم سيقيسونها بمدى استعداد واشنطن لتحمل تكلفة التصعيد عند أول اختبار.

ومع ذلك يمكن القول إن الاستراتيجية الجديدة لا تنقل أميركا من «عالمية» إلى «انعزالية»؛ بل تعيد تعريف العالمية بوصفها انتقائية ومشروطة: أولوية للوطن والنصف الغربي، وردع للصين بقدر من «التهدئة المُدارة»، وتخفيف للأعباء في أوروبا والشرق الأوسط وكوريا الجنوبية عبر هندسة جديدة للتحالفات. نجاح هذا النهج سيعتمد على أمرين: قدرة الحلفاء على ملء الفراغ بسرعة وموثوقية، وقدرة واشنطن على جعل «الدعم المحدود» يبدو كافياً للردع لا إشارةَ تراجع.

تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير